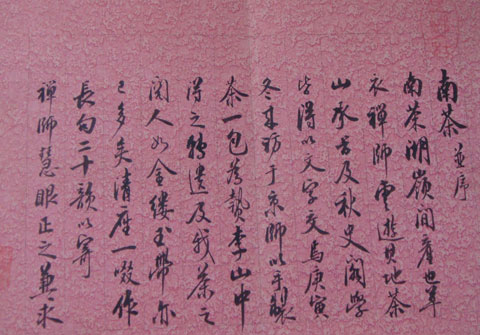

박동춘 동아시아 차문화연구소 소장은 지난달 30일 동국대에서 열린 한국불교학회 학술대회에서 〈금령 박영보의 남다병서 연구〉라는 논문을 발표했다. 박 소장이 최근 발견한 《남다병서(南茶幷序)》 친필본은 조선 후기 유학자 금령(錦舟令) 박영보(朴永輔·1808~1872)가 1830년 11월 '남다(南茶·초의가 만든 차)'를 맛본 후 이에 매료돼 20운(韻)으로 된 장시(長詩)를 써서 초의 선사에게 보낸 글이다. 박영보의 스승인 자하 신위는 이 시를 보고 자신의 소감을 담은 《남다시병서(南茶詩幷序)》를 지었다.

- ▲ 조선후기 유학자 박영보가 지은《남다병서》친필본./박동춘 동아시아 차문화연구소 소장 제공

박영보는 전남 강진과 해남을 최고의 차 산지로 꼽으면서 "한번 파종하고 버려둔 것 같네[一去投種遂如捐]/ 봄꽃이 피고 가을이 지나도 서로 멀어져[春花秋葉等閒度]/ 청산에서 공연히 천년을 지냈다네[空閱靑山一千年]"라고 묘사하고 있다. 깊은 산중에서 천연으로 자라는 차를 은유적으로 표현한 것이다.

박동춘 소장은 "쇠퇴했던 차문화가 조선 후기에 부흥하기 시작했고 그것을 주도한 것은 초의 선사라는 사실이 다시 한번 확인됐다"고 말했다.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

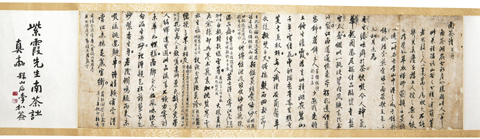

유학자 신위의 우리 차 예찬詩 '남다시병서' 공개

조선후기 사대부들의 우리 차(茶)에 대한 자긍심과 다성(茶聖) 초의(草衣) 선사가 차문화 중흥에 끼친 영향 등을 알 수 있는 자료가 공개됐다.박동춘 동아시아 차문화연구소 소장은 최근 동국대 대학원 선학과에서 통과한 '초의선사의 다문화관(茶文化觀) 연구'라는 박사학위 논문에서 시(詩)·서(書)·화(畵)의 삼절(三絶)이라 불렸던 조선 후기 유학자 자하(紫霞) 신위(申緯·1769∼1845)가 쓴 '남다시병서(南茶詩幷序)' 친필본을 공개했다.

- ▲ 조선 후기 유학자 자하 신위가 지은‘남다시병서’친필본.

신위는 시문에서 차의 덕성을 먹과 비교하고 있다. "차와 먹은 서로 상반되지만 그윽한 향 단단함은 서로 같아(德操與墨自相反)/ 끼고 가는 선비들이 여러 번 감탄했었지(抱向高人三歎嗟)." "내 삶은 담박하지만 차에 대해서는 벽이 있어서(吾生澹味癖於茶)/ 차를 마시면 (차는) 사람의 정신을 환하게 한다네"라는 구절에서는 신위의 청빈과 담박한 성품, 차를 마시면 마음이 맑고 개운해진다는 다도관(茶道觀)이 드러난다.

박동춘 소장은 "초의차를 통해 조선 후기 사대부들이 우리 차의 우수성을 폭넓게 인식하는 계기를 마련했음을 알 수 있는 자료"라고 말했다.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

동춘차’ 만드는 박동춘씨

입력 : 2003.05.12 19:11 / 수정 : 2003.05.13 17:14

- “차 만드는 일이 저에겐 수행입니다.”자신의 차맛을 오랫동안 관찰한 한 지인으로부터“당신의 차는 온도 변화에 민감한 것이 큰 단점”이라는 충고를 듣고 그간의 자만을 물리치게 됐다는 박동춘씨. 그는 경기도 과천서당에서 아이들을 가르치는 한학자이기도 하다. 승주=/김영근기자

-

곡우 지나고 20일. 전남 승주군 대광리에 자리한 한 야생차밭이 여자들

웃음소리, 속삭임으로 수런거린다. 대나무 숲 사이로 나즈막히 자란

진초록의 차나무들. 장대비에 멱 감은 뒤 물안개 자욱이 피어오르는 밭

한가운데서 연하디 연한 차순을 따내는 일이 여자들은 그저 즐겁기만

하다.

마음이 무거운 건 박동춘(50·동아시아 차문화연구소장)씨 혼자다. 해남

대흥사 주지였던 응송 스님(작고)에게서 초의선사(1786~1866)의 제다법을

전수받은 뒤 차의 완성을 위해 시행착오를 거듭하며 무려 20여년을

정들인 차밭. 5년 전 이 지역이 환경생태공원지구로 지정되면서 올해로

차 만드는 작업이 중단될 위기에 놓이자 그는 서운하고 심란했다.

“전남도와 순천시에 몇 차례 민원도 해봤어요. 생태공원도 좋지만

보성의 대규모 차단지와 달리 대나무 숲에서 자라는 전형적인 토종차밭에

우리가 이어가야 할 초의의 제다법은 보존해야 하는 것 아니냐고요.

문화에 대한 서로의 견해가 달라 참 아쉽습니다.”

불가의 스님들 사이에 ‘동춘차’로 유명한 박동춘씨는 한국 차의

중흥조로 불리는 초의의 다맥(茶脈)을 잇는 유일한 인물. 최근 들어

그가 특별히 주목받는 것은 “식혀 마시는 일본식 차가 아닌, ‘열탕’을

앞세운 제다법이야말로 초의가 물려준 우리의 전통제다법”이라는 주장이

강하게 제기되면서다.

실제로 동춘차는 차를 만드는 과정부터 마시는 방법까지 기존의 것과는

많이 다르다. 펄펄 끓는 가마솥에 덖고 비비고 다시 덖는 작업을

반복하고, 차도 뜨거운 물에 우려서 마신다. 법정스님, 정양모 전

국립박물관장, 최완수 간송미술관 연구실장, 변영섭 고려대 교수 등 그의

차를 사랑하는 이들의 평은 한결같다. “첫맛은 소쇄담박하고, 목을 타고

넘어가는 순간 시원한 차의 기운이 온몸에 퍼지는 느낌!”

20대 한학도 시절만 해도 이렇게 오래 차를 만들게 될 줄 몰랐다.

“이화여대 박물관측의 부탁으로 응송 스님의 장서를 정리해 주려고

대흥사로 갔지요. 초의선사의 저술을 연구하며 다풍을 잇고 있던 스님은

어린 찻잎을 따는 순간부터 무쇠솥과 싸우며 덖어내는 과정, 그리고

찻잔에 담긴 차를 한 모금 마시는 찰나까지 모두가 수행임을 깨닫게

해주셨어요.”

결혼과 함께 대흥사를 떠났지만 해마다 곡우 무렵이면 대광리

야생차밭으로 봇짐을 싸서 내려갔다. 1년에 300통 정도 만드는 모든 차는

보시를 위한 것. 차맛 좋다고 소문이 날수록 “개인적인 수행이지 알릴

만한 일은 아니다”라며 숨어다녔다.

자신의 제다법을 세상에 알려야겠다고 작심한 건 3년 전 중국 강서지역을

여행하고 나서다. “항상 의문이었어요. 왜 내가 배운 차는 뜨거운 물에

우려 마셔야 하나. 고열의 무쇠솥 한가운데에서 덖어내기를 반복해야

하나. 선종의 전래경로를 따라 답사하면서 그 이유를 알았습니다. 뜨거운

물에 차를 우려마시는 중국의 전통이 초의선사에 의해 한국식으로 변형,

정착됐다는 사실을요. 실낱같이 이어져 내려오던 그 제다법이 사라진

것은 70년대 후반 일본 유학생들에 의해 차보급 문화운동이

일어나면서부터인데 이후로 식힌 물에 우려 마시는 일본 개량종 녹차가

마치 한국의 전통차인 양 대접받게 된 것입니다.”

지난 4일엔 전남 송광사에서 처음으로 차 만드는 비법을 공개했다. 나이

지긋한 노스님들은 한결같이 감탄했다. “그래, 이게 우리 어릴 적

마시던 바로 그 차맛이야.” “가끔 내가 왜 이 고생을 하고 있나 회의도

든다”는 그는 “장식성 강한 중국차, 밍밍하기만 한 일본차와 달리 맑고

기운이 좋은 우리 차를 이어가는데 나 한사람의 고행이 필요하다면

기꺼이 나서야 하는 것 아니냐”며 맑게 웃었다.