2012 한국목판 특별전 서울서예박물관 무료

천하의 한석봉 붓이 삐끗했다… 도산서원 현판에 '도(陶)'字 쓰면서

예술의전당 '목판 특별전'

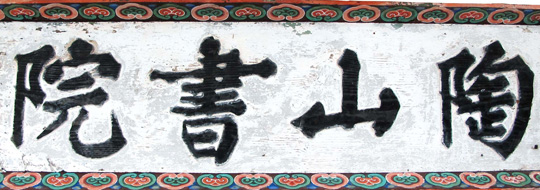

1575년 선조(1567~1608)가 당대 최고 명필 한석봉(1543~1605)을 불렀다. 사액(賜額·임금이 직접 현판을 내림) 서원에 보낼 글씨를 쓰게 하기 위해서였다. 부르는 대로 받아만 쓰라고 했다. '원'-'서'-'산' 한석봉은 열심히 받아 썼다. 마지막 글자는 '도'. 그제야 자신이 쓰는 것이 '도산서원', 퇴계 이황(1501~1570)을 기린 서원의 현판<사진>임을 알았다. 선조는 '천하의 한석봉도 도산서원 현판이란 사실을 알면 붓이 떨려 현판을 망칠 수 있겠다'는 생각에서 단어를 거꾸로 부른 것이었다. 도산서원 현판 글씨의 마지막 자가 오른쪽 위로 살짝 치켜 올라간 듯 보이는 유래다. 지금 도산서원에 걸려 있는 현판은 모사본이다.

↑ [조선일보]

이 현판 원본이 처음으로 서울 나들이를 한다. '목판, 선비의 숨결을 새기다' 특별전. 27일부터 내달 22일까지 한국국학진흥원(원장 김병일 )과 예술의전당 이 공동으로 연다. 무료이며 오전 11시~오후 8시까지 2시간 간격으로 전문 연구원이 해설도 곁들인다.

전시품들은 안동 국학진흥원의 장판각이 2001년 문을 연 뒤부터 모은 목판 6만4000여점 중에서 엄선한 것들이다. 붓글씨로 이름났던 선조의 초서 어필, 추사 김정희의 '화수당(花樹堂)' 현판을 비롯해 유명 서원과 집, 정자에 걸었던 당대 명필들의 친필 현판, 17~20세기 영남지역에서 활동한 유학자들의 문집과 족보·유교 경전을 간행하기 위해 판각한 책판, 시나 경구를 새긴 서판 등 총 120여점이다.

양녕대군의 초서 '후적벽부(後赤壁賦)'는 2008년 남대문 화재 때 훼손됐다 복구된 현판 '숭례문' 이외에는 유일하게 전해 오는 것이다. 안동 풍산의 체화정(?華亭)에 걸려있던 단원 김홍도의 '담락재(湛樂齋)' 현판은 김홍도의 글씨가 별로 전해오는 것이 없다는 점에서 사료적 가치가 높다. (02)580-1662

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*개막식 : 6/27일 16:00 - 17:30

*전시기간 동안 한국국학진흥원 연구원이 상주하면서 매 2시간마다 (13시, 15시, 17시, 19시) 하루 4회 전시해설 제공

[전시소개]

목판, 선비의 숨결을 새기다

한국국학진흥원(원장:김병일) 목판연구소는 2012년 6월 27일부터 7월 22일까지 예술의전당과 공동으로 ‘목판, 선비의 숨결을 새기다’라는 주제로 목판 특별전을 개최한다.

목판은 전통시대 대표적인 인쇄문화유산으로, 일정한 나무판에 글씨를 뒤집어 새긴 후 표면에 먹을 묻혀 내용을 찍어내던 판목을 말한다. 문집을 찍어내던 판목인 책판이 대표적이다. 책판은 조선시대 지식정보를 대중화 하는데 중요한 역할을 한 지식혁명의 매체였다. 책판을 통해 지식정보가 대량으로 유통되기 전에는 문학·사학·철학 등 귀중한 지식정보를 손으로 일일이 베껴 쓸 수밖에 없었다. 손으로 베껴 쓰던 필사본 단계에서 책판으로 문집을 발간하게 된 것은 성리학과 실학의 발전에 크게 기여하였고 그것은 조선사회에 큰 변화를 가져왔다.

한국국학진흥원은 개원 이후부터 목판 10만 장 수집운동을 지속적으로 전개하여 지금까지 6만 4천여 장을 수집하였다. 이번 특별전에서는 이 가운데 문화재적 가치가 높은 수작들이 대중들에게 공개된다. 전시되는 목판은 1600년에 제작된 퇴계선생문집 초간본인 경자본 책판을 비롯해서 보물 제917호인 배자예부운략과 선조어필, 양녕대군의 초서 후적벽부, 도산서원 현판 원본, 단원 김홍도의 담락재(湛樂齋) 현판, 추사 김정희의 화수당(花樹堂) 현판, 정부인 안동장씨의 학발시 등 총 120여 점이다.

이번 전시에서는 책판뿐만 아니라 조선시대 명필들의 필적을 새긴 서판도 많이 선보인다. 퇴계 선생의 친필인 사무사(思無邪 : 삿된 생각을 하지말라), 무자기(毋自欺 : 자신을 속이지 말라), 신기독(愼其獨 : 혼자 있을 때 삼가라), 무불경(毋不敬: 모든 것을 공경하라) 등이 대표적이다. 남대문 현판인 ‘숭례문’을 쓴 양녕대군의 후적벽부 초서 서판 역시 걸림없이 시원하면서도 서체의 아름다움을 느낄 수 있는 수작이다. 양녕대군의 글씨는 몇 점이 남아있지 않은 현실에서 초서로 된 이 작품은 그의 서예미학을 유감없이 보여주고 있어 감상자로 하여금 탄성을 자아내게 한다.

이번 전시에서는 서원과 누정·재사 등에 걸려 있던 명필들의 많은 현판 원본들이 공개된다는 점도 눈여겨 볼만하다. 선조 임금이 한석봉을 불러서 쓰게 한 도산서원(陶山書院) 현판과 안동 풍산의 체화정에 걸려있던 단원 김홍도의 담락재(湛樂齋) 그리고 추사 김정희의 화수당(花樹堂) 등은 선현들의 예술세계를 엿 볼 수 있는 수작들이다. 특히 담락재는 김홍도의 글씨는 별로 전해오는 것이 없다는 점에서 높은 사료적 가치도 함께 지닌다. 우리나라 전통 요리서인 음식디미방의 저자로서 퇴계학맥을 계승한 갈암 이현일의 모친이기도 한 정부인 안동장씨의 학발시판 역시 눈에 띄는 전시물이다. 백발이 된 이웃집 노모가 군역으로 멀리 나가있는 자식을 그리워하는 내용을 담은 이 시판은 조선시대 여성의 글씨가 별로 남아있지 않은 현실에서 특별한 의미를 지닌다.

한국국학진흥원은 목판수집운동과 병행하여 연구에도 많은 노력을 기울이고 있다. 이를 위해 2009년 목판연구소를 설립하고 2010년과 2012년 5월에 두 차례의 국제학술대회를 개최하였고, 몇 차례 워크숍도 열어 관련 연구성과를 꾸준히 축적해 오고 있다. 한국국학진흥원은 이와 같은 연구성과를 바탕으로 이번 전시에서 목판의 중요성과 예술성을 더욱 널리 홍보함으로써 현재 추진중인 유교목판의 유네스코 세계기록유산 등재작업에 한층 박차를 가할 예정이다.

[주요 전시자료 소개]

1. 퇴계선생문집(退溪先生文集) : 경자본(庚子本 : 1600)

1600년 / 54.2×21.0cm / 서체 : 해서 / 기탁 / 도산서원운영위원회

1600년에 간행된 퇴계집 책판. 퇴계집은 여러 필사본이 있으며 목판본의 경우도 다수의 복간復刊이 이루어졌다. 이 책판은 개인문집이 차지하는 비중이 절대적인 영남지역 목판의 특성을 가장 잘 반영하고 있다.

2. 배자예부운략(排字禮部韻略)

조선후기/ 61.4×22.0×4.0/ 자체 : 해서 / 기탁 : 밀양박씨 선암문중 / 보물 제917호

시詩나 부賦를 지을 때 운韻을 찾기 위하여 만든 자전字典인 배자예부운략을 판각한 책판. 과거 응시생들이 주로 사용하였던 까닭에 과거를 관장하는 부서인 ‘예부禮部’의 이름이 붙었다.

3. 중국고금역대연혁지도

조선후기 / 111.0 × 125.5cm / 자체 : 해서 / 기탁 : 안동권씨병곡종택

조선후기의 학자 병곡 권구(權? : 1672~1749)가 청소년들의 교육을 위해 만든 동아시아 역사 연표. 중국의 삼황오제로부터 시작하는 중국 역사와 단군부터 시작되는 우리역사가 수록되어 있다.이 외에도 북방 유목 민족의 계보와 일본의 연혁 그리고 저자가 살았던 안동의 연혁이 기록되어 있다.

중국고금역대연혁지도(인출) ↓

5. 양녕대군 후적벽부(後赤壁賦)

조선후기/ 41.0×119.0cm / 자체 : 초서 / 기탁 : 밀양박씨 선암문중

조선 태종의 장남인 양녕대군讓寧大君의 글씨를 새긴 병풍용 판목. 양녕대군은 세자에서 폐위된 뒤 전국을 누비며 풍류와 더불어 일생을 마쳤는데 시에 능하고 특히 글씨를 잘 썼다. 활달하면서도 자유분방한 초서체의 이 글씨에는 예속에 얽매이지 않은 듯한 양녕대군의 호방한 성격이 잘 드러나 있다. 현재 양녕대군의 글씨로 전하는 것은 이 작품과 숭례문 편액 두 가지뿐이다. 내용은 중국 송대의 시인 동파東坡 소식蘇軾의 명문名文 ‘후적벽부’이다. 적벽부는 1082년 소식이 호북성湖北省의 황주黃州에서 유배생활을 할 때 황주의 성벽인 적벽赤壁에 올라 감회를 읊은 작품이다.

양녕대군 후적벽부(後赤壁賦) (인출) ↓