개인숭배와 세습이 개혁·개방의 장애물

⊙ 중국에서는 마오쩌둥 死後에도 국민의 존경받는 지도부가 개혁·개방 추진했지만,

북한에는 권력을 물려받은 부패한 기득권층만 있어

⊙ 북한의 경제개혁은 농촌의 작은 텃밭에서부터 시작되어야

安燦一

⊙ 57세. 1979년 탈북.

⊙ 고려대 정치외교학과 졸업. 건국대 정치학 박사.

⊙ 美컬럼비아대 초빙교수, 국방부 정책자문위원 역임. 現 중앙대 겸임교수,

세계북한연구센터 소장, 국가인권위 자문위원, 민주평통 자문위원.

|

| 중국 개혁·개방의 상징인 선전 경제특구에 설치된 선전 간판. “당의 기본노선은 100년간 유지되어야 한다”고 한 덩샤오핑의 말이 쓰여 있다. |

중국 지도자들은 자국(自國)의 개혁·개방에 이어 북한 정권에 여러 차례 중국의 뒤를 따르도록 권고했지만, 보기 좋게 거절당하고 말았다. 북한은 그 이유로 분단상황을 내세우고 있지만, 그것은 말 그대로 변명일 뿐이다.

북한이 중국의 길을 답습하기 어려운 것은 개인숭배와 세습이란 체제내적(體制內的) 요인 때문이다. 마오쩌둥 개인숭배 시절 중국에서 개혁·개방, 시장경제는 입에 담을 수 없는 금기(禁忌) 언어였다. 북한에서도 김일성(金日成) 왕조가 사라져야 비로소 개혁·개방이 가능할 것이다.

김정일의 초기 목표도 중국의 덩샤오핑처럼 개혁·개방을 통해 북한의 관료적 사회주의를 바꾸는 것이었다. 그러나 다음과 같은 이유에서 그 역사적 기회를 잃어버리고 말았다.

덩샤오핑과 김정일의 차이점

첫째, 김정일은 덩샤오핑에 비해 과거에 자유스럽지 못하다. 덩샤오핑은 2만5000리 대장정(大長征)에 참가한 혁명원로로서 당(黨)과 정부에서 무너뜨릴 수 없는 혁명신화(神話)를 지닌 혁명가였다.

그러나 김정일은 러시아 땅에서 태어나고도 백두산에서 태어났다고 거짓말을 해야 할 정도로 과거에 자신이 없는 인물이다. 개혁·개방으로 북한에 새로운 세상이 열리면 김정일은 과거 날조 하나만으로도 축출될 수 있을 것이다.

또 덩샤오핑은 일찍이 20대 초에 프랑스 파리에서 유학한 엘리트였다. 청년 시절 초기 외국 유학 덕분에 덩샤오핑은 세계를 균형 있게 바라볼 수 있는 시각을 가질 수 있었다.

반면 김정일은 외국 유학은커녕, 러시아와 중국을 몇 차례 방문한 것이 전부다. 제아무리 외국 영화와 비디오를 봐도 ‘백문(百聞)이 불여일견(不如一見)’이라는 격언을 무시할 수는 없을 것이다.

김정일은 선대(先代) 수령이 사망하고 난 후 ‘또 하나의 과거’에 얽매이게 됐다. 김일성 사후(死後) 유교적(儒敎的) 충효(忠孝)사상을 강조하는 바람에 자기 아버지를 밟으며 개혁의 칼을 휘두를 수는 없게 된 것이다. 곳곳에 선대 수령의 ‘영생탑’(永生塔)을 세워놓고 그 아래서 개혁과 개방의 고기추렴을 할 수는 없었다는 말이다.

둘째, 덩샤오핑은 자신이 얼마든지 차지할 수 있는 공산당 총서기직과 국가주석직을 다른 사람에게 양보하고, 중국공산당 군사위원회 주석직만 가지고 중국의 최고 실권자(實權者)로 군림했다. 덩샤오핑은 전체주의(全體主義) 체제에서 가장 합리적인 권력배분이 어떤 것인지를 모범적으로 보여주었다. 그는 자신을 비움으로써 실권자로 존재했다. 오늘날 김정일은 채운 권력의 그릇에 빠져 허둥대고 있지 않은가. 만약 덩샤오핑의 권력 비우기 전통 마련이 없었다면 현재처럼 평화적인 지도자 교체는 상상하기조차 어려웠을 것이고, 중국은 개혁·개방의 천지개벽이 아니라 아비규환의 암흑세계로 빠져들었을지도 모른다.

김정일은 지난 세기 아버지가 그랬던 것처럼 노동당 총비서직에 노동당 중앙군사위원회 위원장, 국방위원장, 최고사령관 등 김일성 때와 똑같은 권력의 두루마기를 여러 겹 껴입고 있다. 얼마 전 열린 최고인민회의 제12기 4차 회의에서 국방위원장 자리를 김정은(金正恩)에게 넘겨주거나 적어도 김정은을 국방위 제1부위원장에 앉히지 않을까 하는 관측이 있었다. 하지만 이러한 예측은 빗나가고 말았다.

김정은, 北韓內 인맥 약해

|

| 1950년대 후반의 마오쩌둥(왼쪽)과 덩샤오핑. 마오쩌둥 시대의 개인숭배에서 벗어나고서야 중국의 개혁·개방이 가능했다. |

김정일은 아버지 세대의 빨치산 원로(元老)들이 즐비한 가운데 그들의 눈치를 보며 권력에 발을 들여놓았다. 김정일은 그들이 개국(開國)한 북한 사회주의를 지켜주어야 한다는 압박감 속에 통치자로서 제한된 권력만을 지닌 채 많은 날을 보내야 했다. 필자는 김정일 본인은 개혁·개방을 원했지만 원로들의 압박과 비대한 군부의 저항 때문에 실천에 옮기지 못한 것으로 생각한다. 김일성이 사망하고 혁명 1세대들이 대부분 물러나 김정일의 권력행사가 어느 정도 자유스러워졌을 때에는 이미 북한의 체제가 극도로 허약해져서 개혁·개방을 감행할 여력(餘力)을 잃어버렸다.

그런 점에서 김정은은 아버지보다 개혁·개방을 단행하기에 훨씬 자유로운 입장에 있지는 않을까. 그럴 수도 있다. 하지만 다음과 같은 점에서 김정은도 개혁·개방의 길을 선택하기는 어려울 것이다.

우선 김정은이 김정일의 그늘에서 얼마나 빨리 벗어나느냐가 관건이다. 앞으로 김정일이 3년 이상 더 생존한다면 김정은은 아버지를 딛고 체제전환을 단행하기 어려울 것이다. 그렇게 되면 북한 체제는 ‘3대(大) 고갈’의 고비를 넘지 못하고 좌절하게 될 것이다. ‘3대 고갈’이란 리더십의 고갈, 재화(財貨)의 고갈, 희망의 고갈을 의미한다.

둘째, 김정일은 아버지로부터 어느 정도 유산(遺産)을 상속받았지만 김정은에게는 유산이 전무(全無)한 실정이다. 오히려 ‘기아의 천국’을 상속받게 됐으니, 아버지 김정일의 장례식과 사회주의 장례식을 함께 치르게 될지도 모른다.

얼마 전 만난 옌볜(延邊)대학의 우리 동포 교수는 “1960~70년대까지 북한은 중국에서 바라볼 때 ‘부러운 나라’였다”면서 “하지만 김정은이 등장한 오늘날의 북한은 더 이상 ‘부러운 나라’가 아니라 대단히 ‘부끄러운 나라’”라고 말했다.

이제 김정은은 무엇을 호소하며 북한 인민들을 일으켜세울까. 아마도 개혁·개방이란 대(大)슬로건이 없다면 북한은 절대로 1960~70년대의 ‘희망의 나라’로 되돌아갈 수 없을 것이다.

셋째, 권력의 작동 측면에서도 김정은은 김정일보다 대단히 취약하다. 김정일은 만경대혁명학원 출신들과 김일성종합대학 동기 등 나름 학연(學緣)이 있었다. 반면에 김정은은 어린 시절 북한을 떠나 스위스에 유학하면서 인맥(人脈)을 제대로 만들 수 없었다. 김일성군사대학에서 잠깐 군사학을 배웠다고 하지만 인맥을 만들 만큼 시간이 충분하지는 못했다. 혹 귀국 직후 김일성종합대학에 적(籍)을 두고 공부하며 ‘김대 인맥’을 쌓았을 수도 있다. 하지만 김정은 세대에게 인연의 끈은 중시되지 않고 있다. 돈이면 다 되는 풍토가 북한을 지배하는 오늘, 바닥난 금고를 넘겨받은 김정은이 어떤 운명에 처하게 될지는 불을 보듯 뻔하다.

실패로 돌아간 김정일의 개방 시도

과거 김정일이 개혁·개방을 전혀 시도하지 않았던 것은 아니다. 김정일이 나름 시도했던 북한식 개혁·개방은 크게 세 단계로 구분할 수 있다.

김정일은 노동당에 대한 지배권을 장악한 직후인 1975년부터 서(西)유럽과의 교역 및 경제 관계 확대정책을 추진했다. 이것이 김정일의 첫 번째 개방 시도다. 그러나 사회주의와 자본주의 접목(接木)은 간단하지 않았고, 김정일은 혁명 원로들 앞에서 비판까지 받아야 했다.

두 번째 개방 시도는 1984년의 ‘합영법’ 채택으로 나타난다. 자본주의적 경제제도의 도입에 앞서 외화(外貨) 축적이 우선되어야 한다는 판단 아래 일본 조총련 기업들을 끌어들였지만 이 역시 열매를 맺기는 어려웠다. 조총련 기업인들은 3~4년도 안돼 모두 보따리를 싸들고 일본으로 돌아가야 했다. 조총련 기업인들은 “당시 북한에 대한 투자는 사막에 씨앗을 뿌리는 격이었다”고 회고했다.

제3차 개방은 중국의 개혁·개방을 약간 흉내 내는 식으로 나타났다. 1991년 나진·선봉(나선) 지역에 외국기업과 자본을 끌어들이려 한 것은 당시 북한 체제에는 대단히 파격적인 조치였다. 일본 기업인들이 가장 먼저 나선에 모습을 나타냈지만, 가장 먼저 사라진 것도 그들이었다. 인프라 시설의 미비와 자본주의 시장경제에 대한 무지(無知) 앞에 외국 기업들은 두 손 두 발 다 들 수밖에 없었던 것이다.

이때부터 김정일은 중국식 개혁·개방에 대한 자신감을 상실했다. 아니 개혁·개방은 자신에게는 ‘독배(毒杯)’라고 생각하게 됐다. 그로부터 3년 뒤 김일성이 사망하자 김정일은 더욱 체제에 대한 불안감에 빠져들면서 개혁·개방이란 말만 들어도 알레르기 반응을 일으키게 됐다.

그 뒤에도 신의주특별행정구 등 개방 움직임이 있었지만 결실을 맺은 것은 전혀 없다. 2002년에는 내부 개혁이 우선되어야 한다는 판단 아래 ‘7·1 경제관리개선조치’를 내놓았지만, ‘배급과 장마당의 분리’에 따른 ‘당국과 인민의 결별’만 가져다주었을 뿐이다. 김정일 정권은 개혁·개방을 받아들일 정신적 자세를 갖추지 않은 채 행운을 바라면서 개혁 시늉만 하다 오늘날 이 지경이 됐다.

이미 개혁·개방의 시간을 놓친 김정일 정권에 중국식 개혁·개방 노선의 답습은 독약과 같은 것이 되어버렸다. 중국식 개혁·개방은 분명 훌륭한 보약(補藥)이지만, 너무나 체질이 허약해진 북한에는 독약이 되어버리고 만 것이다.

김정은 시대의 개혁·개방은 마약

|

| 김정은 시대의 개혁·개방 여부는 김정은이 얼마나 빨리 김정일의 그늘에서 벗어나는가에 달려 있다. |

오늘날 변화된 정치·경제·사회·문화적 조건을 무시한 채 강행된 3대 세습은 정권으로부터 인민을 이반(離反)시켰다. 1950~60년대에 이룩한 사회주의 근대화의 토대는 흔적조차 남아 있지 않다. 김정일 정권 35년은 북한 인민들이 허리띠를 졸라매고 이룩한 사회주의 근대화를 봉건사회 당시로 되돌리는 ‘역(逆)근대화’ 과정이었다.

이런 환경에서 김정은이 집권하고 중국식 개혁·개방을 단행한다면 어떤 현상이 일어날까. 한마디로 마약을 흡입한 사람의 모습과 비슷하게 되지 않을까.

독약을 먹은 사람은 즉사(卽死)하지만 마약을 한 사람은 흐느적거리며 남에게도 피해를 주게 된다. 오늘 북한 사회의 경제구조, 지배수단의 작동원리 등을 눈여겨보면 왜 마약흡입이란 진단이 나오는지 어렵지 않게 알 수 있다.

여기서 우리는 개혁·개방 당시 중국공산당 정권의 리더십에 대해 성찰할 필요가 있다. 당시 중국공산당은 문화대혁명의 후유증으로 많은 상처를 입고 있었지만, 그래도 ‘인민을 위한 나라’를 건설해야 한다는 생각에는 흔들림이 없었다. 덩샤오핑을 비롯해 리셴녠(李先念)·예젠잉(葉劍英) 등 존경받는 혁명 원로들이 건재해 있어서 국가상부구조에 대한 인민의 신뢰도 유지되고 있었다.

오늘날 북한 정권에는 어떤 자들이 포진하고 있는가. 온통 세습으로 벼슬을 분배받은 김국태(金國泰)·최룡해(崔龍海)·김경희·장성택(張成澤) 같은 자들로 가득하다. 그 나물에 그 밥이다. 김정은이 이런 간부들을 이끌고 개혁의 칼을 들고 개방의 결단을 내릴 수 있을까.

어렵다. 왜 어려운가. 주룽지(朱鎔基) 전 중국 총리는 “100개의 관을 만들라. 그중 하나는 내 것이다”라고 일갈했다. 무슨 뜻인가. 자신의 희생도 불사하며 부패와 싸우겠다는 말이다.

현재 북한에는 주룽지 같은 인물이 단 한 명도 없다. 1970년대 중반 세습에 반기를 들었던 김동규(金東奎) 국가부주석 겸 당 정치국원, 1990년대에 ‘북한의 주룽지’로 불리기도 했던 연형묵(延亨默) 같은 간부들이 현재 북한에는 단 한 명도 남아 있지 않다.

온통 자본주의 문화와 상품에 취해버린 북한의 ‘마약중독자’들을 데리고 김정은이 얼마나 버틸지 궁금하다.

다가오는 김씨 왕조의 종말

현재 북한은 이른바 ‘김일성배지 세대’가 주축을 이루고 있다. 북한은 1972년 4월 15일 김일성의 환갑을 맞으며 전(全) 주민들에게(학생 포함) 김일성배지를 공급했는데 그 당시 태어난 세대를 우리는 ‘김일성배지 세대’로 본다. 원래 김일성배지는 1970년 10월 노동당 제5차 대회를 계기로 대회 참가자들에게 주어지면서 모습을 드러냈다. 중국은 그 이전부터 문화대혁명이 일어나면서 마오쩌둥배지가 유행했다.

언제나 가슴 왼쪽 심장에 달고 다니는 김일성배지를 보며 태어난 배지세대는 현재 30~40대로 북한 인구 스펙트럼의 허리에 해당된다. 김일성·김정일 숭배는 이들이 마지막이 될 것이다. 그 이후 세대들은 더 이상 김씨 정권에 충성할 이유가 없어지고 있다. 먹여주고 입혀주는 것은 김일성·김정일이 아닌 자기 부모이기 때문이다.

충성심의 이완 못지않게 북한의 장마당은 평양정권을 무섭게 압박해 가고 있다. 2009년 11월 단행된 화폐개혁에 대해 북한 주민들은 금고가 바닥난 ‘국가’가 인민들로부터 강제로 돈을 빼앗기 위해 단행한 ‘갈취조치’로 인식하고 있다. 하지만 김정일 체제의 ‘주민갈취’도 그것이 마지막이 될 것이다.

이런 상황에서 대한민국은 무엇을 할 것인가. 그동안 북한에 대해 대한민국 정부는 할 수 있는 노력을 다 해봤다. 돈도 주어보고 쌀도 주고, 심지어 영농(營農)방법까지 가르쳐주었다.

그런데 북한은 핵무기를 만들고, 천안함 폭침(爆沈)에 연평도 포격까지 가했다. 이제 국민들은 남북정상회담 등 이벤트성(性) 남북대화와 교류협력에 흥미를 잃은 지 오래다. 어쩌다 남북정상(頂上)이 만나 술잔을 부딪치는 일은 언론사에나 일거리를 만들어줄 뿐, 7000만 민족에게는 아무것도 가져다주지 않는다.

통일공세는 현(現) 상황에서 남(南)과 북(北)이 거부할 수 없는 실용적 요청이 될 수 있다. 북한은 모험적 군사도발을 제외하면 우리의 경쟁상대가 될 수 없다. 북한 주민과 간부 모두 남의 한류(韓流)문화에 매력을 느끼고 남쪽으로 시선을 돌리고 있다. 이런 때에 우리는 전면적인 통일공세로 북한을 압박해야 한다. 통일공세에는 대화방식도 있고 홍보공세도 있을 수 있다.

중국에 의한 북한의 식민지화도 걱정해야 할 일이지만, 북한이 파멸의 문턱에서 군사모험을 감행하는 일도 걱정거리가 아닐 수 없다. 2012년을 맞으며 한반도, 특히 북한에서는 여러 급변사태가 일어날 수 있다. 북한이야말로 혁명이 가장 먼저 일어나야 하는 지역이 아닌가. 이런 상황에 현명하게 대처해 나갈 때 우리는 한반도의 안정과 평화를 지속시킬 수 있을 것이다. 개혁·개방을 거부한 북한의 파멸은 일본 원전(原電)폭발의 1000배, 1만 배가 넘는 ‘위험방사능’을 분출할 것이다.

2000년 전에 중국의 사마천(司馬遷)은 《사기》(史記)에서 이렇게 썼다. “자기보다 돈이 10배 많으면 그를 헐뜯고, 자기보다 돈이 100배 많으면 그를 두려워하고, 자기보다 돈이 1000배 많으면 그에게 고용 당하고, 자기보다 돈이 1만 배 많으면 그의 노예가 된다”고. 이제 북한을 ‘고용’할 만큼 대한민국의 국력(國力)은 우월하지 않은가.

김정은의 캐치프레이즈는 CNC

|

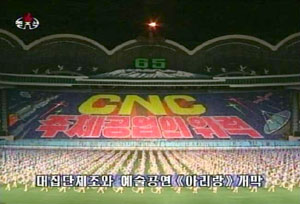

| ‘CNC’는 북한의 집단체조 <아리랑>에도 등장할 정도로 북한에서는 변화와 발전의 상징으로 여겨지고 있다. |

김정은이 중국의 요구를 받아들여 개혁·개방의 길을 갈 작은 희망이 없는 것은 아니다. 그런 가능성을 점쳐보는 것은 이제 북한에는 더 이상 선택의 여지가 없기 때문이다. 개혁·개방 아니면 파멸인데 여기서 후자(後者)를 선택할 수야 없다고 판단한다면, 김정은은 개혁·개방으로 나올 수도 있다는 얘기다.

그렇다면 대한민국은 김정일을 포기하고 김정은에게 카드를 거는 것이 훨씬 나을 것이다. 김정일은 아버지의 뜻을 거스를 수 없어 북한판 덩샤오핑이 되는 길을 포기했지만, 김정은은 마침 2012년에 등장하는 중국의 제5세대 지도부와 호흡을 맞추며 북한을 개혁·개방의 궤도 위에 올려놓을 수 있지 않을까.

‘비약(飛躍)’이란 말이 있듯 김정은은 덩샤오핑이 아니라 시진핑(習近平)과 같은 인물이 되려고 과감하게 드라이브를 걸 수도 있다. 그의 캐치프레이즈는 ‘CNC’, 즉 ‘컴퓨터혁명’이다. CNC는 ‘컴퓨터 수치제어’(Computerized Numerical Control)를 의미하지만, 북한은 이를 변화와 발전의 슬로건으로 사용하고 있다.

봉건적 토대 위에서 ‘조선민주주의인민공화국’을 세울 때 북한은 토지개혁을 제일 먼저 했다. 아직도 북한의 농민들은 그 향수(鄕愁)에 젖어 있다. 중국의 개혁·개방은 농촌의 가족영농제에서 촉발됐다. 북한의 경제개혁이 시작된다면 그것은 나진·선봉지구와 같은 광대한 개방지역 건설이 아니라 농촌의 작은 텃밭에서부터 시작되어야 한다.

김정일이 과거에 얽매여 개혁·개방을 주저했다면 김정은은 미래의 불확실성 앞에서 주저할 수 있다. 즉 김일성 시대의 향수에 젖어 있는 북한 주민들과 권력엘리트들이 혹 ‘곁가지’로 쫓겨난 김일성의 자손(子孫)들 즉 김평일(金平一) 등을 불러들여 자신의 권력을 넘보지 않을까 불안해할 수도 있다. 여기에 ‘제2의 고난의 행군’이 김정은을 기다리고 있다.

그러나 북한 권력집단도 ‘집단자살’만은 피하려 할 것이다. 김정일 시대에 개혁·개방이 ‘전공선택’이었다면, 김정은 시대에 개혁·개방은 ‘전공필수’가 되고 있다. 김정은은 이 ‘전공필수’를 이수하지 않고는 권력을 유지할 수 없을 것이다.⊙

'http:··blog.daum.net·k2gim·' 카테고리의 다른 글

| 추강선생시秋江先生詩 4편 (0) | 2011.05.06 |

|---|---|

| 뽀롱뽀롱 뽀로로>는 왜 인기가 많은가요? (0) | 2011.05.05 |

| 중국 음식기행① ‘봄의 도시’ 윈난성 쿤밍서159년 역사의 식당을 만나다 (0) | 2011.05.05 |

| Re:왕실과 사돈 맺은 중하층 미들턴家 신분 상승 하려면 3代 기다려야 한다‘로열웨딩’을 통해 본 계급사회 영국 (0) | 2011.05.05 |

| 트럼프가 호응얻는 이유. 임민혁 워싱턴 특파원 (0) | 2011.05.05 |