[중국 싱크탱크 탐구] 장쩌민·후진타오·시진핑의 두뇌 ‘왕후닝’

金南成 月刊朝鮮 기자

왕후닝을 보면 중국 대외정책이 보인다!

⊙ 쩡칭훙·우방궈 등이 장쩌민에게 39세 푸단대 학장인 그를 직접 천거

⊙ 2001년 APEC 회담 때 장쩌민과 함께 나타나며 전 세계 주목받아

⊙ 공산당 당장에 오른 장쩌민 3개 대표 사상, 후진타오 과학적 발전관의 주역

⊙ “시진핑 시대의 중국의 외교정책인 ‘신형대국관계’도 왕후닝 작품”(국민대 윤경우 교수)

|

| 지난 3월에 폐막된 전인대에서 왕후닝은 정치국위원으로 승격됐다. |

올해 3월 5일부터 17일까지 열린 중국 제12기 전국인민대표대회(전인대)가 폐막될 무렵부터, 한국과 외국의 주요 언론들은 중국 공산당 정치국원 25명 가운데 한 명의 인사를 지목해 집중적으로 기사를 실었다. 이 인사의 이름은 ‘왕후닝(王滬寧)’. 현재 중국 공산당 정치국위원이자 당 직속 중앙정책연구실 주임이다. 당시 연합뉴스의 기사다.

< 중국의 새 지도부 구성이 마무리되면서 정치국원 25명 중 유일하게 별도의 보직을 맡지 못한 왕후닝이 앞으로 어떤 역할을 하게 될지 관심이 쏠리고 있다. 애초 왕후닝이 새로 만들어질 외교 담당 부총리를 맡아 외교정책을 총괄할 것이란 관측이 있었지만 외교 담당 부총리직은 이번에 신설되지 않았다.

왕후닝은 지금까지 중국의 외교전략과 대외정책을 짜는 데도 중요한 역할을 했다. 그는 장쩌민과 후진타오의 외국 방문 때마다 동행했고 시진핑(習近平)이 지난해 11월 공산당 총서기가 된 이후에도 그의 지방 방문 때 늘 옆에서 모습을 드러내고 있다. 이를 두고 일부에서는 왕후닝이 미국 백악관의 국가안보보좌관과 연설문 작성자 등에 해당하는 여러 복합적인 역할을 해왔다고 평가한다.

진찬룽(金燦榮) 런민(人民)대 국제관계학원 부원장은 왕후닝이 미국과 서구식 정치에 대한 깊은 이해와 정치학에 대한 깊은 학문적 배경을 가지고 시진핑 시대에도 막후에서 기존의 역할을 계속할 것이라고 내다봤다. 진 교수는 왕후닝이 앞으로 시진핑 정부의 주요 정책 수립에 관여할 것이며 시 주석의 연설문도 작성할 것으로 전망했다.>

홍콩 《사우스차이나모닝포스트(SCMP)》도 “지난 10년간 공산당 싱크탱크인 중앙정책연구실 주임을 맡아온 그가 앞으로도 대내외 정책에서 중요한 역할을 하며 영향력을 발휘할 것”이라고 전망하며 이렇게 말했다.

< 왕후닝은 중국 국내 정치에서는 장쩌민의 ‘3개 대표 사상’과 후진타오의 ‘과학적 발전관’ 등 지도자의 지도 이념을 만드는 데 중요한 역할을 했다. 장쩌민 계파인 상하이방에 속하는 왕후닝은 장쩌민의 충실한 측근으로 분류되지만 후진타오 정부에서도 막후에서 정책 수립에 중요한 역할을 했다. 장쩌민과 후진타오 간 권력 투쟁을 감안할 때 ‘기적적인 정치적 재주’이다.>

기적적인 정치재주?

|

| 지난 3월 27일 시진핑 국가주석이 더반회의에서 이집트 대통령과 회담하는 모습. 시진핑 우측 첫 번째에 배석한 사람이 왕후닝 정치국위원. |

현재 왕후닝이 맡고 있는 정치국원이라는 위치는 중국의 국가간부 등급 가운데 두 번째인 ‘부국가급(副國家級)’이다. 우리에게 공산당 상무위원으로 알려진 중국 공산당의 최고 지도자군 7명이 바로 윗 등급이자 최고인 ‘국가급(國家級)’ 지위다. 정치국원들은 차기 상무위원 후보군이기 때문에, 중국 정치에서 차지하는 무게가 적지 않다. 하지만 25명의 정치국원 가운데 한 명인 왕후닝을 세계 언론이 주목하는 이유는 《사우스차이나모닝포스트》의 기사처럼 ‘기적적인 정치적 재주’ 때문만은 아니다.

그는 다른 정치국원들이나 정치국 상무위원들과 달리 어느 계파에 속한 정치인이 아니다. 장쩌민에게 발탁됐지만, 후진타오 때도 살아남았고 시진핑 시대엔 정치국원 자리에까지 올랐다. 게다가 그는 당과 정부 관료 출신이 아닌 학자 출신이다. 양갑용 성균관대 중국연구소 연구교수는 “폴리페서 얘기가 나오는 한국과 달리, 중국 정치권에서 학자 출신이 정치에 참여하여 최상위급 위치인 정치국원 이상이 된 경우는 극히 드물다”고 말했다. 양 교수에 따르면, 현재 부국가급 이상 인사 가운데 학자 출신 정치인은 왕후닝과 정치국원인 쑨춘란(孫春蘭) 두 명뿐이다. 1949년 중국 공산당이 정권을 잡은 이후부터 계산해도 세 명밖에 되지 않는다고 한다.

또 왕후닝은 중국 공산당의 이론을 만드는 중앙정책연구실 주임을 2002년부터 지금까지 10년 넘게 맡아왔다. 부주임이 된 1998년부터 그가 만든 작품들 가운데 대표적인 것이 앞서 말한 장쩌민의 ‘3개 대표 중요사상’과 후진타오의 ‘과학적 발전관’이다. 이 두 이념은 중국 공산당의 헌법인 당장(黨章)에 지도사상으로 올라 있다. 현재 중국 공산당 당장에는 모두 다섯 가지 이론이 올라 있는데, 나머지 세 개가 마오쩌둥과 덩샤오핑의 이념과 마르크스·레닌 사상. 중국 공산당 헌법 다섯 개 가운데 두 개가 그의 손을 거쳤다는 의미다.

왕후닝은 시진핑 주석이 올해 3월 국가주석에 등극한 후 오른 해외순방 때 빠짐없이 동행했다. 대표적인 것이 지난 3월 24일 시진핑의 러시아 순방. 이때 왕후닝은 시진핑·펑리위안(彭麗媛) 부부와 함께 순방길에 올랐다. 중국 관영 CCTV는 정치국 상무위원급 정치인들의 해외순방이나 해외 원수급 인사 면담 기사 끝에, 동석한 정치인들의 이름을 올리는 게 관례다. 시 주석의 러시아 순방 기사에서 왕후닝 이름 뒤에 리잔수(栗戰書) 중앙판공청 주임, 양제츠(楊潔篪) 외교 담당 국무위원, 왕이(王毅) 외교부장의 이름이 올랐다. 윤경우 국민대 국제학부·중국연구소 교수는 “양제츠와 왕이는 급이 낮지만 같은 정치국원이자 중앙판공청 주임인 리잔수가 왕후닝보다 서열에서 밀렸다는 게 시사하는 바가 크다”고 말했다. 중국 공산당 중앙판공청은 한국의 대통령 비서실과 경호실을 합친 기능을 한다. 리잔수는 당과 국가의 기밀관리와 비밀공작을 지휘·감독하는 기능을 담당하는 중앙보밀위원회 주임 자리도 겸임하고 있다. 이어 윤 교수는 “왕후닝이 시진핑 시대를 상징하는 국가 이념뿐만 아니라 외교정책까지도 총괄하는 역할을 하고 있는 것이 확실하다”고 말했다.

중국 현대 정치를 역행(?)하는 인물

|

| 왕후닝은 쩡칭훙, 우방궈 등의 추천으로 1995년 당의 싱크탱크인 국가정책연구실 정치조장으로 정치인생을 시작했다. 그는 장쩌민 시절 ‘3개 대표 사상’을 만들었다. |

당과 정부 출신이 아닌 학자 왕후닝은 어떻게 세 개 정권에 걸쳐 살아남아, 별도 보직도 없는 정치국원으로서 중국의 국가이념과 외교정책을 총괄하게 됐을까? 학계에서는 현재의 그를 두고 “제도화 명문화돼 가는 중국 현대 정치를 역행(?)하는 인물”이라고 평가하고 있다.

왕후닝의 정치적 역정은 중국의 명문 상하이 푸단대에서부터 시작된다. 왕후닝은 중국의 정치학 3대 명문 가운데 하나인 푸단대 정치학과 교수 출신이다. 1949년 신중국 개국 이후, 중국에서는 모든 대학교에서 정치학과가 없어졌다. 기존 정치학이 미국과 서방 부르주아들을 위한 학문이라는 인식 때문이었다. 이후 중국에서 정치학과는 덩샤오핑이 개혁개방을 선언한 뒤인 1981년, 폐지 30여 년 만에 부활했다. 이때 상하이 푸단대에 가장 먼저 설립되고, 차례로 베이징대, 지린대가 뒤를 잇는다. 양갑용 성균관대 교수는 “이런 이유로 현재 중국에서는 이들 3개 대학 정치학과를 3대 명문이라고 한다”고 했다.

홍콩의 《싱다오일보(星島日報)》의 중국뉴스 책임자인 우밍(吳鳴)의 저서 《후진타오의 새로운 전략》에 따르면, 왕후닝은 17세에 ‘공농병 청강생’으로서 상하이 사범대학 간부학교 외국어 교육반에 들어가 프랑스어를 공부했다. 이 학교의 서양언어 학과는 ‘대사(大使) 육성반’이라고 불릴 만큼, 중국 외교관의 산실이었다.

그러나 왕후닝은 외교관의 길을 가지 않고, 대학을 졸업한 후 상하이시 출판국에서 1년간 일을 했다. 1978년 대학입시가 부활된 후 연구생 제도가 회복되자, 그는 푸단대학 국제정치학과 대학원에 입학하여 국제정치 전공의 연구생(석사) 과정을 공부한다. 이때 중국 ‘자본론’의 권위자인 원로학자 천치런(陳其人)이 그의 지도교수였다. 스스로 독서하는 것이 가장 즐거운 일이라고 했던 그는 학교에 들어가서 맹활약을 하게 된다.

1981년 석사를 마친 그는 학문적 능력을 인정받아 29세인 1985년 당시 푸단대 총장이었던 쉐시더(謝希德·이후 상하이정협 주석 역임) 시절, 부교수로 승진한다. 중국의 언론에 따르면, 당시 그는 중국 전역에서 가장 젊고 유망한 국제정치학과 교수로 언론의 조명을 받았다고 한다. 교수 초기 시절 왕후닝은 새롭게 정치학을 시작한 중국 학계에 서방의 학술사조를 소개하는 데 주력해 정치학자 로버트 달(Robert A. Dahl)의 《현대정치분석》을 번역했으며, 《비교정치분석》 등 전문 저서를 내놓았다. 그는 또 상하이 《문회보》와 《세계경제가이드(世界經濟導報)》에 장편의 이론 문장을 발표했고, 푸단대 정치학과를 대표하는 원로학자 왕방줘(王邦佐·현재 중국정치학회 고문)와 함께 일국양제 관련 논문을 발표하여 정치학계의 ‘얼왕(二王)’이라고 불렸다.

그는 1988년 32세 나이로 최연소 정교수가 된다. 정교수가 된 직후, 미국 아이오와대와 버클리대에서 방문교수로 2년을 보냈다. 국민대 윤경우 교수는 “왕후닝이 아이오와대 방문교수로 갔던 직후, 그의 연구활동을 돕고 지도한 사람이 베네딕트 스테이비스 교수였는데, 왕후닝에게 매우 깊은 영향을 끼친 인물”이라고 말했다. 윤 교수는 베네딕트 교수로부터 사사했다. 윤 교수의 얘기다.

교수 연구실을 공장이라고 부르며 하루 14시간씩 공부만

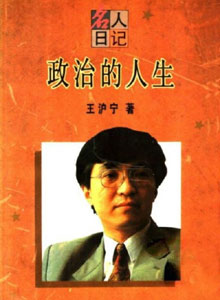

“왕후닝의 저서 가운데 하나인 《정치적 인간》 서문에 베네딕트 교수를 일러 ‘나를 학문적으로 열어준 사람’이라고 평했습니다. 서구의 이론을 번역하고 공부해서 이른 나이에 정교수가 된 그가 처음으로 미국에서 공부하면서 베네딕트 교수에게 정치학 이론, 공부 방법 등 많은 것을 배웠겠지요.”

—베네딕트 교수는 왕후닝에 대해 뭐라고 말하던가요.

“매우 합리적이며 명석한 사람이라고 합니다. 베네딕트 교수는 1972년부터 푸단대와 교류를 했던 사람이에요. 그래서 왕후닝이 대학원생 시절부터 그를 봐왔습니다. 서양 정치학 이론과 서양 정치체제를 두루 알고 정통하다는 평가를 하더군요. 방문교수로 왔던 시절부터는 서양의 것을 공부하고 소개하는 것을 넘어서 이를 어떻게 중국의 현실 정치와 국가지도 이념에 연결시킬지에 대해 고민했다고 합니다.”

윤경우 교수는 “박사과정 시절 베네딕트 교수와 함께 푸단대에 가면, 언제나 왕후닝 얘기가 단골메뉴로 오르내렸다”며 “공부를 너무해서 결혼을 두 번이나 실패했다는 얘기가 나올 정도로 공부만 하는 학자라는 평가를 받는다”고 말했다.

왕후닝이 학자 시절 얼마나 공부에 집중했는지는 여러 일화가 있다. 그 가운데 첫 부인인 저우치(周琪)와의 일화다.

< 왕후닝과 저우치가 결혼을 준비할 때 저우치가 왕후닝에게 ‘거리에 가서 수건, 비누, 침대보, 타월, 이불, 베개, 수건 등 아주 간단한 일용품을 사오라’고 부탁했다. 그녀는 왕후닝이 잊어버릴까 봐 손에 잡히는 대로 탁자 위에 있는 종이를 들고 그 위에 목록을 적어 사는 데 필요한 돈과 함께 왕후닝의 손에 건네주었다. 저녁 무렵 저녁밥을 지어놓은 지 몇 시간이 지나 저우치가 몹시 애를 태우며 기다리고 있는데 왕후닝이 돌아왔다. 문득 보니 왕후닝은 얼굴에 땀을 뻘뻘 흘리면서 한 무더기의 책을 안은 채 숨을 헐떡거리며 돌아왔다. 저우치가 그에게 사오라고 시킨 결혼용품은 하나도 사오지 않았다. 저우치는 화가 나서 말이 나오지 않았다. 쪽지를 들어 보고서야 다른 한쪽은 온통 왕후닝이 적어놓은 책 구매 목록이고, 그 반대쪽에 저우치가 적어놓은 물건 목록이 있었다는 걸 알 수 있었다. 왕후닝은 물건 목록을 보지도 않은 것이다.>

그는 부지런함과 다작으로도 푸단대학에서 유명했다. 《푸단학보(复旦學報)》에 실린 ‘왕후닝의 독서와 글쓰기(王胡寧的讀和寫)’라는 글은 이렇게 묘사하고 있다.

< 한단로(邯鄲路)를 오가는 사람들이 조금만 주의를 기울이면 푸단대학 문과건물 6층에 있는 몇 개의 창문에는 바람 불고 비 오는 날이나 뇌성과 번개가 치는 날이나 항상 남의 주의를 끄는 불빛이 새어나오는 것을 발견할 수 있다. 그것은 국제정치학과의 컴퓨터실로, 왕 선생이 책을 읽고 글을 쓰는 곳이다. 그러나 왕 선생이 보았을 때 이는 결코 무슨 서재(書齋)가 아니다. 책을 읽고 글을 쓰는 것은 이미 포기할 수 없는 그의 생산 및 생활 방식이 되었다. 어쩐지 그는 항상 이를 ‘공장’이라고 말했다. 그는 단지 이곳을 끊임없이 드나들며 자기의 본분을 다해 일했을 뿐이다.

그는 아침 8시부터 저녁 10시까지 14시간을 쉬지 않고 이 ‘공장’에서 일했다. 그는 멀리는 차치하고 1987년부터 지금까지만 해도 10권의 전문 저작물을 출간했고, 공저와 번역서, 그리고 논문은 그 수를 헤아릴 수 없을 정도이다.>

중국의 신권위주의 개념 창출

|

| 왕후닝이 1995년 중앙 정치에 몸담기 전에 썼던 일기를 모아 출판한 책. 이 책에서 왕후닝은 신권위주의 이론의 단초가 되는 정치적 이상을 토로했다. |

1989년 미국에서 돌아온 그의 학문은 1990년대 초반 서구의 정치학 이론을 중국의 구체적인 상황과 결합하여 중국의 정치제도를 분석하고 대안을 제시하는 것으로 이어졌다. 양갑용 성균관대 중국연구소 교수는 “현재 중국 정치체제를 규정하는 ‘초대형 국가(巨型國家)’나 신권위주의(新權威主義) 개념도 이 시절에 도출된 것”이라고 했다. 양갑용 교수는 푸단대 정치학과에서 박사학위를 받았다. 그의 지도교수는 왕후닝의 제자로, 양 교수는 왕후닝의 손자 제자인 셈이다. 양 교수와 나눈 얘기다.

—신권위주의 이론이 뭡니까.

“계몽전제(啓蒙專制)는 한 사회가 빈곤하고 낙후된 상황에서 부유하고 민주화된 상황으로 향해 가는 과정 중 반드시 거쳐야 하는 역사적 단계라는 겁니다. 현실적으로 이를 뛰어넘는 것은 불가능하므로 싱가포르 리콴유처럼 독재 정치가와 시장경제를 결합해야 한다는 내용입니다.”

—덩샤오핑의 생각과 비슷하군요.

“그렇지요. 덩샤오핑은 개혁개방을 선언하고 나서 한국, 홍콩, 타이완, 싱가포르 등 아시아의 네 마리 용의 발전모델에 관심이 높았어요. 그 가운데 싱가포르, 한국의 경제 성장을 발전모델로 삼으려고 했습니다. 그때 왕후밍이 1만여 자에 달하는 보고서를 썼습니다. 권위(권력), 문화, 물질적 능력을 모두 갖춘 국가가 지속적으로 발전가능하다는 내용이었죠. 이는 중국 실정에 맞는 정치제도에 대한 이론적 작업의 일환이었는데, 정치적 안정을 유지하면서 경제적 성장을 추진하던 덩샤오핑의 생각과 매우 부합된 것이었습니다. 나중에 서구 학계에서 이러한 덩샤오핑의 생각을 ‘신권위주의 이론’이라고 불렀습니다.”

—왕후닝이 중국 공산당 지도부에 올리는 보고서를 쓴 게 이때가 처음이었나요.

“아닙니다. 이미 1987년, 푸단대 부교수 시절에 제13차 당대회 회의보고서를 쓸 때 참여했습니다. 당시 당 중앙은 전국에서 100여 명의 학자를 불러 회의보고서를 쓰는 데 참여시켰습니다. 1949년 신중국 탄생 이후 처음입니다. 그런데 여기서 중요한 건 13차 당대회 보고문건이 발표됐을 때, 그 내용이 당시 왕후닝이 썼던 중국정치체제 개혁에 관한 논문의 내용과 매우 유사했다는 겁니다. 이 때문에 중국 학계와 당에서는 왕후닝의 이론이 13대 당대회 보고서의 기초를 다지는 역할을 했다고 평가했습니다. 이처럼 당시 32세의 신진학자가 중국 공산당 이론 확립에 영향을 끼쳤으니, 그가 나중에 공산당 당장에 오르는 이론 두 개를 완성했다는 게 놀라운 일이 아닙니다.”

—왕후닝은 이미 중국 고위층이 좋아하는 학자가 됐겠군요.

“그렇습니다. 상하이시위원회 부서기였던 쩡칭훙의 눈에 들었습니다. 1980년 말 춘제(春節) 때 상하이시위원회 고위층이 각 대학으로 가서 교수들의 춘제 다과회에 참석했습니다. 당시 쩡칭훙은 푸단대학을 선택했는데, 이때 왕후닝을 만났다고 합니다. 다과회를 마친 후 쩡칭훙은 특별히 왕후닝을 찾아와 당시 정치민주화의 진행과정과 중국의 정치체제 개혁이론 등의 문제에 대해 2시간 이상 대화를 나눴어요. 이때부터 쩡칭훙과 왕후닝은 서로의 생각이 매우 일치한다는 사실을 알았던 것 같습니다.”

앞서 인용한 우밍의 저서에 따르면, 당시 그 광경을 보도한 관영 언론은 “토론 분위기가 대단히 열렬하여, 거의 누가 지도자이고 누가 학자인지 구분하기 어려울 정도였다”고 묘사했다고 한다. 당시 상하이시위원회 서기이던 장쩌민도 왕후닝이라는 이름을 매우 잘 알고 있었다. 그는 비록 왕후닝을 만나보지는 않았으나 왕후닝의 저작은 그가 즐겨보는 이론서 중의 하나였다.

장쩌민의 3개 대표 사상 만들어

|

| 양갑용 성균관대 교수. |

1989년부터 왕후닝은 잇달아 푸단대학 국제정치학과 주임과 법학원 원장을 맡았다. 톈안먼 사태 이후, 국가주석이 된 장쩌민은 차츰 권력이 안정되자 상하이에서 관리와 브레인을 베이징으로 이동시키기 시작했다. 이때 베이징으로 간 사람들로 천즈리(陳至立), 우방궈(吳邦國) 등 관리들 외에 차오젠밍(曹建明·전 상하이 화둥학원 원장), 리쥔루(李君如·현 중앙당교 부교장) 등 학자도 포함되었다. 왕후닝이 빠질 수 없었음은 당연했다. 왕후닝은 1995년 공산당의 싱크탱크인 중앙정책연구실 정치조장으로 중앙에 입성했다. 양갑용 교수는 “중앙정책연구실은 중국의 개별 부서의 싱크탱크가 아니라 중국 공산당의 머리로, 중국 공산당의 통치이론, 대외정책 등이 여기서 만들어져서 정치국으로 올라간다”고 말했다.

왕후닝이 40세의 나이로 중앙에 진출할 수 있었던 건, 이미 베이징에 올라가 있던 쩡칭훙과 우방궈 덕분이었다. 그들은 왕후닝에 대해 칭찬을 아끼지 않았고, 장쩌민에게 왕후닝을 추천했다고 한다. 뒤에 장쩌민도 왕후닝을 발탁한 후 “만약 당신이 이번에도 또 베이징으로 오지 못했다면 당신을 돕는 사람들이 나에게 와서 소란을 피웠을 것입니다”라고 농담을 했다. 왕후닝이 제기한 ‘정치체제 개혁 추진과 민주정치 추진에는 반드시 통일적이고 안정적인 정치 지도자가 있어야 한다’는 말이 장쩌민의 뜻에 부합했기 때문이라는 게 중국 내외 학계의 평가다.

왕후닝은 베이징에 온 지 얼마 안 되어 장쩌민을 위해 제14기 5중전회 연설인 ‘12가지 중대 관계를 논함(論十二大關係)’을 기초한다. 12대 관계는 남순강화(南巡講話) 이후 개혁개방을 추진해야 하는 중국이 중요하게 고려해야 할 문제를 12가지로 정리한 것이다. 첫 번째 ‘개혁, 발전, 안정의 관계’, 두 번째 ‘속도와 효율의 관계’를 제시했다. 중국의 정치학자 샤오주(肖舟)는 ‘왕후닝, 중난하이로 간 정치학자’라는 논문에서, 왕후닝은 “중국의 현행 정치제도에 대한 연구를 통해 ‘정치체제 개혁과 민주정치의 추진은 반드시 통일되고 안정적인 정치통치가 있어야 한다”고 주장했다고 서술했다. 당내 민주를 통해 사회민주주의를 추진해야 한다는 입장이다.

1997년 9월 중국공산당 제15차 전국대표대회 후 장쩌민은 당내에서 확고한 위치를 차지함과 동시에 왕후닝 역시 중앙정책연구실 부주임으로 부부장급의 반열에 올랐다. 중화인민공화국 주석 특별보좌관의 신분으로 장쩌민을 수행하여 외국방문을 했다. 양갑용 교수는 “2001년 상하이 APEC 정상회담에서 왕후닝은 장쩌민을 수행하며 전 세계의 스포트라이트를 받았다”며 “왕후닝이 중국 국내 통치이념뿐만 아니라 자신의 전공인 국제정치, 즉 중국의 대외관계에도 핵심 역할을 하고 있다는 걸 보여준 것”이라고 말했다.

제16차 전국대표대회 직전에 왕후닝은 리쥔루(李君如) 현 중앙당교 부교장 등 브레인들과 함께 장쩌민을 위해 ‘3개대표론(三個代表論)’을 만들어 자본가의 중국 공산당 입당을 환영한다는 견해를 내놓았고, 중국 공산당은 제16차 전국대표대회에서 이를 당장에 집어넣었다.

장쩌민의 사람이 후진타오 때도 승승장구

|

| 윤경우 국민대 교수. |

2002년 11월, 후진타오는 중국 공산당 제16차 전국대표대회에서 총서기에 당선되었다. 왕후닝은 텅원성(藤文生)에 이어 중앙정책연구실 주임으로 승진했다. 정치적 앞날이 어두워질 것이라는 예상과는 반대된 결과였다.

그뿐만 아니라, 후진타오는 외국을 방문할 때마다 전임인 장쩌민처럼 거의 왕후닝을 데리고 다녔다. 이후 2007년 제17차 전국대표대회에서 왕후닝은 다크호스와 같은 모습으로 중앙서기처 서기가 되어 ‘당과 국가의 지도자’로 지위가 상승되었고, 정치국 상무위원회와 협조하여 일상 사무를 처리했다. 윤경우 국민대 국제학부·중국연구소 교수와 나눈 얘기다.

—왕후닝이 2007년 부정부급 직위인 중앙서기처 서기까지 올랐습니다. 어떤 의미가 있습니까.

“한마디로 중국 공산당의 머리(이론)와 손발(실무)을 모두 책임지는 위치가 됐다고 보면 됩니다. 중앙정책연구실은 이론을 담당하고 당과 국가의 핵심정책을 만드는 곳입니다. 그리고 중앙서기처는 공산당 중앙위원회 정치국 상무위원들에게 당과 국무원에서 올라온 정책을 보고하고 상무위원들이 결정한 정책을 국무원을 통해 모든 부서로 나눠주는 역할을 합니다. 이때, 단순히 정책을 보고하고 나눠주는 게 아니라, 상무위원들과 당·정의 실무책임자들 사이에서 조정 역할도 합니다. 따라서 정책을 실제 집행하는 건 아니지만, 실무도 관장한다고 볼 수 있어요.”

—어떻게 보면, 막후 실력자군요.

“그런 평가를 많이 받습니다. 정권이 달라져도 살아 있는 권력이라는 평가가 대표적인 거죠.”

—장쩌민이 후진타오를 섭정하다시피 하면서 두 사람의 관계가 껄끄러웠다고 알려져 있습니다. 그런데도 장쩌민의 사람인 왕후닝을 후진타오가 더 중용했습니다. 어떻게 봐야 합니까.

“우선은 왕후닝의 정치체제에 대한 인식이 덩샤오핑 이후 중국 지도부의 생각과 너무 잘 부합합니다. 지도자들의 인식을 뒷받침해 줄 수 있는 이론적인 근거를 서양의 정치이론에서 잘 뽑아내는데다, 이를 중국 현실과 연결까지 시키는 데 탁월한 실력을 보인 겁니다. 계파 문제, 정치적인 이익 충돌은 있어도 중국의 최고 지도자인 국가주석들의 궁극적인 생각은 하나입니다. ‘정치적인 안정 속 경제발전’. 이를 이론적으로 가장 뒷받침 잘해 주는 사람이 왕후닝이죠. 게다가 왕후닝은 다른 이론가들과 달리, 당과 정부 출신이 아닌 학자 출신입니다. 비록 장쩌민에게 발탁됐지만 상하이방이라고 할 수도 없고, 태자당도 아니에요. 따라서 왕을 쓰면 다른 계파 누구도 싫어하지 않습니다. 이 때문에 후진타오도 그를 중용한 거죠.”

—후진타오 시절에도 당장에 삽입된 이론을 만들었습니다.

“후진타오의 ‘과학적 발전관’이 그의 주도하에 나온 이론입니다. 과학적 발전관은 공산당은 마땅히 과학적 발전을 추동하고 조화사회를 추진하면서 인민생활을 개선하는 임무를 계속해야 한다는 겁니다. 특히 경제 성장만을 추구했던 과거 정책과는 달리 경제·사회 발전은 물론 지속가능한 발전에 초점을 맞추자는 게 과학적 발전관의 핵심 이론입니다. 중국 공산당은 2012년 이를 공산당 당장에 넣습니다.”

“시진핑의 신형대국관계도 왕후닝의 작품”

다시 윤경우 교수와 나눈 얘기다.

—시진핑호 출범 이후, 왕후닝이 시진핑의 국내외 중요 방문 때 항상 동행합니다. 시진핑 시대에는 왕후닝이 어떤 역할을 할 것이라고 봅니까.

“시진핑 국가주석이 내건 대외정책 슬로건이 ‘신형대국관계(新形大國關係)’입니다. 이는 기존 대국인 미국과 떠오르는 대국인 중국이 싸우고 대립하지 말고, 중요 국제 문제에 있어 미국은 중국과 협력(cooperation)과 조화(coordination)를 이루자는 겁니다. 한마디로 중국에 핵심적인 문제에 있어서는 자신들과 상의하라는 겁니다. 이는 굴기(崛起)까지는 아니지만, 중국의 힘을 인정해 주면 미국에 협조하겠다는 의미입니다.”

—시진핑이 말하는 신형대국관계에서 중국에 핵심적인 문제가 뭡니까.

“당연히 아시아입니다. 미국이 오바마 대통령 출범 이후, 아시아 회귀(pivot to asia)를 선언해 중국이 긴장하고 있습니다. 게다가 최근에는 ‘전략적 재균형(new strategic rebalancing)’ 정책까지 내세우고 있습니다. 단지 아시아를 중시하겠다는 의지가 아니라, 중동과 유럽에 집중된 힘을 아시아로 돌려 미국이 아시아 문제까지 더 적극적으로 장악하겠다는 선언입니다. 따라서 여기에 대응해, 시진핑이 신형대국론을 주창했는데 제가 접촉한 중국학계 관계자들은 왕후닝의 작품이라고 말하더군요.”

—시진핑의 대미외교에 왕후닝이 나선 거군요.

“평소 왕후닝의 지론과 정책처럼 중국의 힘을 내세우지 않으면서 온건하게 할 말을 하겠다는 정책인 걸 보면, 왕후닝의 손에서 나왔다고 봅니다. 시진핑이 국내외를 데리고 다니는 건 단순히 비서 역할을 시키겠다는 게 아닌 거죠.”

—이 정도 위치인 왕후닝을 왜 시진핑이 별도 보직을 주지 않고 정치국원만 시키고 있는 겁니까.

“계파 안배 때문에 올라갈 자리가 없다고 봅니다. 정치국 상무위원도 안 되고, 국가부주석도 갈 수가 없습니다. 외교 담당 국무위원은 첸지천(錢其琛) 전(前) 외교부장을 마지막으로 부장급(장관급)에서 가야 하는데, 왕후닝은 부총리급인 정치국원입니다. 그래서 마땅히 보낼 자리가 없어요.”

이에 대해 김정기 전 상하이 총영사의 분석이다. 그는 2010년부터 난징대 국제경제연구소 객좌교수(한국의 석좌교수)를 역임하고 있다.

“한때 우리 언론이 백악관처럼, 외교안보 보좌관 자리를 신설해 왕후닝에게 주지 않을까 예상했습니다. 결론적으로 사실이 아니었고 사실일 수도 없습니다. 왕후닝은 이미 중국 국가주석들에게 큰 그림을 그려주는 역할을 하는 사람입니다. 세세한 조언을 담당하는 보좌관급 책사가 아닙니다. 그런 의미에서는 현실 정치인도 아니고 실무형도 아니죠. 왕후닝은 현대 중국 정치사에서 전무후무한 존재입니다. 제도화되는 중국 정치를 역행하는 인사인데, 전 중국이 이를 용인하고 있습니다. 왕후닝이 시진핑 시대에 다시 어떤 작품을 내놓을지, 중국 국내외에서 관심을 갖고 지켜보고 있습니다.”⊙

'http:··blog.daum.net·k2gim·' 카테고리의 다른 글

| Re:박세당의 장자 읽기: 남화경주해산보. 1 | 박헌순 옮김 | 유리창 | 2012년 12월 24일 출간 (0) | 2013.05.23 |

|---|---|

| 한국고전번역학회 제8회 학술대회 “고전번역과 주석” (0) | 2013.05.23 |

| 한시 마음을 움직이다 중국의 한시외교,이규일 저 |리북 |2012.06.10 (0) | 2013.05.19 |

| 美 방문자수 1위 인터넷 신문 '허핑턴포스트' 창업자 허핑턴 (0) | 2013.05.19 |

| Re:한시 교양 115 -<이규일> 역해,리북|2013년05월,16,000원.한시 중국어 낭송-01 (0) | 2013.05.19 |